Über die Ausstellung

„The Angel“ ist ein Teil von Islington in London. Der Name bezieht sich auf eine berühmte Postkutschen-Station an der Straße nach London, als Islington noch ein Dorf außerhalb der Stadt gewesen ist. Heute ist „The Angel“ ein lebhaftes, junges Einkaufsviertel, das auf dem Monopoly-Spielbrett in Blau dargestellt wird. Ich habe jahrzehntelang in dieser Gegend gelebt, mein Atelier befindet sich nur wenige Kilometer südlich davon.

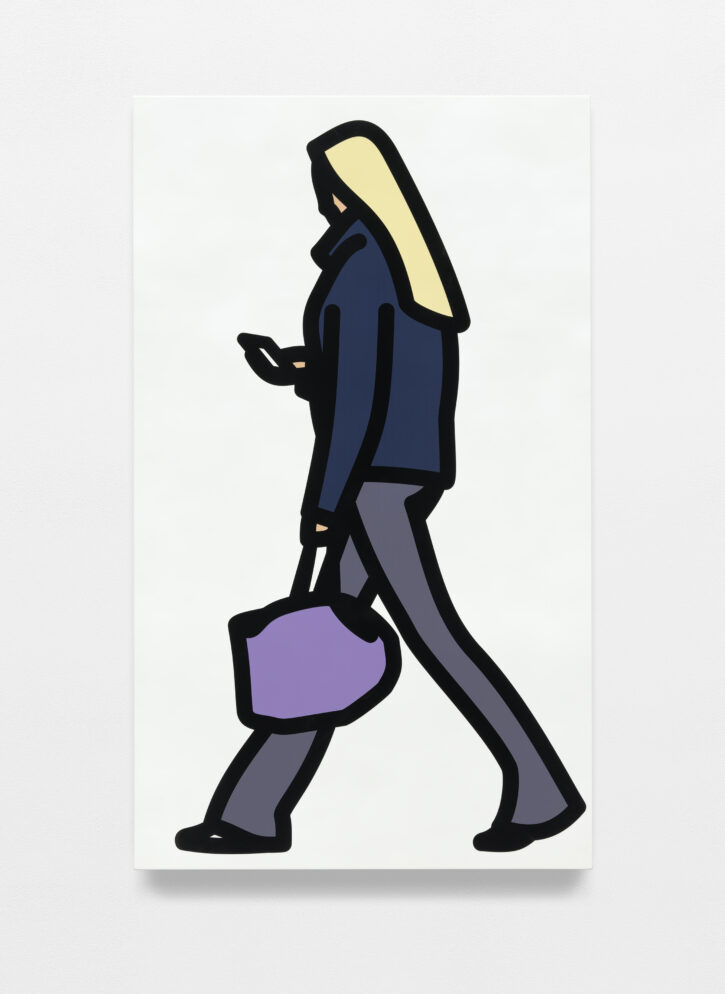

Nachdem ich zwei lange Projekte abgeschlossen hatte, die sorgfältig geplant und eher auf die Zukunft ausgerichtet waren – eines mit jungen Schulkindern, das andere mit dem britischen Olympia-Sprint-Team – wollte ich wieder etwas Normaleres und Unmittelbares machen, eine Art „Zurück zu den Wurzeln“-Projekt schwebte mir vor. Mit dem Leihfahrrad suchte ich einen unauffälligen Platz auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der Upper Street, der breiten Einkaufsstraße, die zum eigentlichen Angel hinunterführt. Ich lehnte mein Handy in Hüfthöhe an einen Laternenpfahl und drückte in rasender Geschwindigkeit auf den Auslöser, während die Fußgänger auf der anderen Straßenseite an mir vorbeigingen. Ich muss mich einige Meter von einer ebenen Stelle auf dem Bürgersteig entfernt aufhalten, wo die Leute genug Platz zum Gehen haben, ohne dass zu viel Verkehr im Weg ist. Hin und wieder bemerkt jemand, was ich tue, einige haben sich sogar bei der Polizei beschwert. Die Beamten schlenderten rüber, sie fragen, was ich da mache und so, waren aber mit meiner Erklärung zufrieden und entschuldigten sich schließlich sogar dafür, dass sie mich belästigt hatten.

Damals dachte ich, dass läuft gar nicht gut, aber ich bin trotzdem über eine Stunde lang geblieben und habe dabei Hunderte von Fotos gemacht. Während ich arbeite, entsteht oft das Gefühl, dass ich an der falschen Straße stehe oder die falsche Tageszeit gewählt habe oder dass ohnehin niemand Interessantes vorbeikommt. Wieder zurück im Studio beim Sortieren der Bilder stellte ich jedoch fest, dass es eine reichhaltige Ausbeute war. Der Strom an Menschen in den Straßen von London ist wie ein endlos fließender Fluss. Einzig das Wetter kann variieren, die Tageszeiten und die Art der Menschen, von Einheimischen über Touristen bis hin zu Geschäftsleuten. Ich filme und fotografiere oft die Leute direkt vor meinem Studio, aber diese Gegend ist in Bezug auf Kleidung und Stil eher vorhersehbar und begrenzt. „The Angel“ dagegen ist ziemlich durchmischt. Es ist eine Haupteinkaufsstraße für ein riesiges Einzugsgebiet. Das Wetter war mild, zwischendurch hat es geregnet (ich wollte keine Menschen mit Regenschirmen).

Aus Hunderten Fotos sind nur einige wenige brauchbar. Die meisten verwerfe ich, weil es da etwas gibt, das ich nicht zeichnen kann, einen Pelzkragen zum Beispiel, oder weil die Beine der Person in einer ungünstigen Position sind oder – was öfter der Fall ist, als man glauben möchte – weil die Menschen ummögliche, schwer zu zeichnende, völlig aus der Form geratene Rucksäcke tragen. Ich neige dazu, abwechselnd Männer und Frauen zu zeichnen, um eine gute Mischung zu erhalten, und am Ende einer intensiven zweiwöchigen Arbeitsphase hatte ich 40 Zeichnungen von schreitenden Figuren, mit denen ich spielen konnte.

Am Anfang eines neuen Projekts habe ich immer nur eine sehr vage Vorstellung davon, wohin es mich führen könnte. Das ist ein wenig so, als würde man zuerst angeln gehen und erst später anhand des Fangs entscheiden, was es zu essen gibt. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich einfach immer wieder neue Zutaten brauche, um mit ihnen zu spielen, meine aktuellen Interessen auszuleben, um die Technologien und Materialien zu erforschen, die mich im Moment beschäftigen.

Einen Teil meiner Zeit verbringen ich auf dem Land. In kleinen Dörfern wäre ein Projekt dieser Art nicht möglich. Zum einen kenne ich dort die Menschen zu gut, sie würden anhalten und sich unterhalten wollen, zum Anderen kommt da ohnehin kaum wer vorbei. Diese Art der Menschenbeobachtung ist nur in der Anonymität einer Großstadt möglich, wo man von Fremden umgeben ist, die bereit sind, einen zu ignorieren. Diejenigen, die ich zeichne, werden beobachtet, während sie ihren alltäglichen Geschäften nachgehen, ohne zu bemerken, dass sie beobachtet werden. Sie wirken edel und sogar großartig in ihrer persönlichen Welt, wie sie an mir vorbeiziehen, um gleich danach für immer zu verschwinden, sie machen es möglich, dass ich sie in ein symbolisches Logo ihrer selbst verwandeln kann (Google sagt mir, dass „Logo“ aus dem Altgriechischen stammt und „Wort“ und „Zeichen“ bedeutet). Wenn die Person zu einem Wort wird, dann wird eine Menschenmenge zu einem Satz. Vielleicht wie Hieroglyphen oder Gedichte.

Ich wollte erreichen, dass diese Menschen klar und leicht zu lesen sind. Deshalb habe ich ihnen natürliche Farben gegeben, dazu viele Details wie Schuhe und sogar Nasen. Das Hinzufügen von Nasen war für mich ein ziemlicher Schock nach Jahren des Zeichnens flacher Gesichter. Oft habe ich nur einen Kreis für den Kopf verwendet und die Füße gleich ganz weggelassen.

Mein hauptsächliches Ziel war es, sehr großformatige Gruppenbilder zu schaffen, die an die klassischen Wandfriese erinnern, mit schreitenden assyrischen Kriegern oder mit Ägyptern, die Geschenke darbringen, jedoch alltägliche Menschen aus der heutigen Zeit zeigen. Ich habe mit Freunden experimentiert oder versucht, Leute zu zeichnen, die ich auf der Straße angesprochen und dafür bezahlt habe, sich filmen zu lassen. Das Schöne am Arbeiten auf der Straße, das auch leicht mühsam und beängstigend sein kann, ist, dass man dabei die unverfälschte Wahrheit einfängt. Ich habe das damals nicht bemerkt, aber heute sehe ich, die meisten Menschen tragen weite Kleidung auf diesen Bildern. Laut meinen Kindern ist das gerade in Mode. Viele schauen auf ihre Handys, jeder geht auf seine eigene Weise, in seinem eigenen Tempo. Die Art des Gehens sagt genauso viel über uns aus wie die Stimme oder die Handschrift. Ich kann diese Eigenschaften einfangen, ohne dabei selbst irgendwelche künstlerischen Entscheidungen treffen zu müssen. Nur wenn ich einzelne Figuren in Vierergruppen zusammenstelle, muss ich Entscheidungen treffen.

Warhol schrieb über das Schaffen eines Kunstwerks, „wenn man nicht darüber nachdenkt, ist es richtig. Sobald man entscheiden und auswählen muss, ist es falsch. Und je mehr man entscheidet, desto falscher wird es.“ Ich finde, das ist ein guter Leitfaden. Die Regeln der Komposition basieren auf maximaler Differenz und Rhythmus. Eine gleichmäßige Mischung aus dunkler und heller Kleidung von kleinen und großen Menschen (die oft männlich und weiblich sind), eine Mischung aus dunklem und blondem Haar auf der Leinwand, sichtbaren und bekleideten Gliedmaßen, Laufrichtung.

Wie die Menschen selbst stammt auch das von mir verwendete Malverfahren aus dem Straßenbild. Geschnittenes Vinyl auf gespannter Nylonfolie, das im städtischen Außenraum deutlich sichtbar für Beschilderungen und Werbeflächen eingesetzt, hier jedoch als sinnvolle und unkomplizierte Methode zur Erstellung eines großen Bildes verwendet wird. Tatsächlich sind der möglichen Größenordnung fast keine Grenzen gesetzt. Mittlerweile habe ich 40 Figuren entwickelt, mit denen ich spielen kann. Das System mit gespannter Vinyl-Folie macht im kleineren Maßstab wenig Sinn und da der Betrachter näher am Bild ist, scheint es möglich, die Oberfläche extrem hochglänzend und vollkommen nahtlos zu gestalten. Im Gegensatz zu Radierung und Lithografie galt der Siebdruck früher als einfache Technik, zu einfach, um sie für Kunst zu verwenden, ähnlich wie ein Kugelschreiber. Erst nach und nach hat sich diese Methode zum absoluten Luxus für den Druck entwickelt, während dafür der Tintenstrahldruck zur einfachen Bürotechnik wurde, der keine Kunst anvertraut werden kann. Heute hat tatsächlich der Tintenstrahldruck die Oberhand gewonnen; er ist sauberer und einfacher und sorgt für eine noch reichhaltigere Oberflächen. Keine kniffligen Kanten mehr, die ausgerichtet werden müssen, keine Haare in der Tinte und kein mühsames, langsames Farbproofing. Ich sprühe eine dicke Schicht Lack über das gesamte Objekt, um dem Bild eine noch distanziertere und verträumtere Qualität zu verleihen, vielleicht ein bisschen so, als würde man durch Glas schauen.

Ich habe Warhols Ratschlag noch einmal überdacht und mich gegen eine Entscheidung hinsichtlich der Hintergrundfarbe entschieden. In früheren Werken habe ich manchmal den Hintergrund überhaupt weggeschnitten, um eine Leinwand in Form der dargestellten Figur zu erhalten, aber hier habe ich die Tafel weiß gestrichen, damit sie mit der weißen Galeriewand verschmilzt. Die Figuren soll möglichst frei von Einschränkungen erscheinen, so als würde sie direkt durch den Raum gehen. Hinweis für potenzielle Sammler: Bitte hängen Sie diese Werke nach Möglichkeit an weißen Wänden auf. Ich habe noch nie zuvor einen weißen Hintergrund verwendet und bin überrascht, wie stark und farbenfroh die Personen dadurch wirken.

Obwohl das Angel-Projekt noch jung ist, habe ich seitdem habe ich noch zwei neue Projekte gestartet. Im Ersten geht es wieder um Menschen auf der Straße, allerdings werden sie diesmal gefilmt statt fotografiert, um animierte Kunstwerke zu schaffen. An lauen Sommerabenden habe ich samstags in der Nähe meines Ateliers gefilmt. Diese Gegend ist mittlerweile ein bekanntes Ausgehviertel, ich hoffte, dort ein anderes Publikum anzutreffen, ohne Rucksäcke, dafür eleganter angezogen.

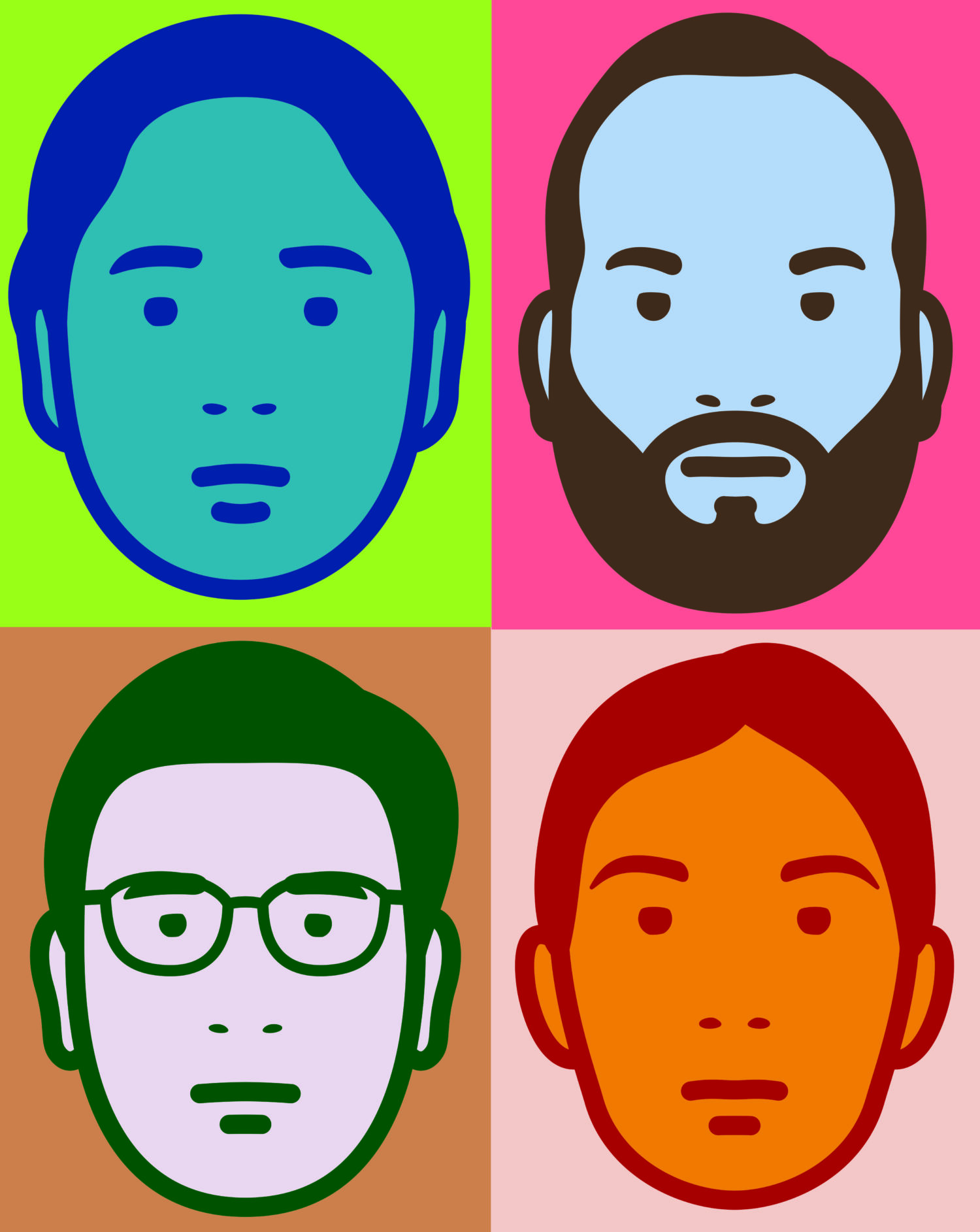

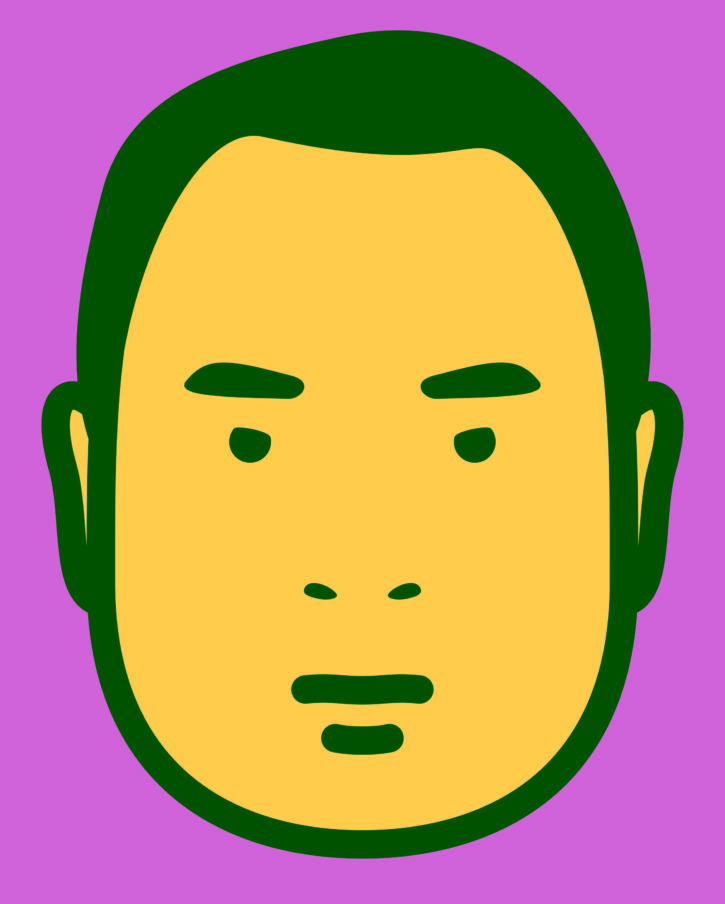

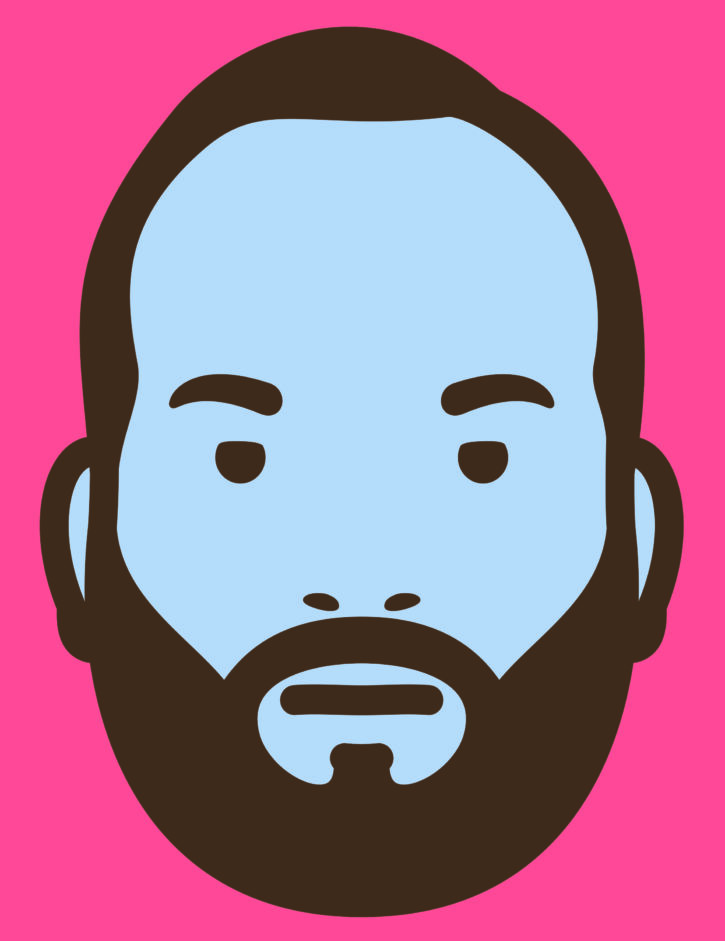

Das andere Projekt begann auf einer Reise nach Indien, wo ich allen möglichen Menschen gebeten habe, nur mit ihrem Gesicht zu posieren. Zurück in London wurden diese Frontalaufnahmen verwendet, um die einfachsten Porträts zu erstellen, die mir möglich waren. Sie sind (abgesehen von den Haaren) vollkommen symmetrisch und haben weder Körper noch Hals. Ein Grund für diese Einfachheit ist mein Plan, ein KI-Programm zu entwickeln, das die Porträts für mich erstellen kann. Für diese Serie habe ich sie noch selbst gezeichnet, dabei aber eine Art symbolisches, universelles Markenimage für jede Person angestrebt. Anschließend verwendete ich vom Hinduismus inspirierte leuchtende Farben, wie sie in Südindien auf Fassaden der Dorfhäuser oder in Götter-Darstellungen zu sehen sind. Ich habe eine Palette mit maximalem Kontrast zusammen gestellt, bestehend aus vier dunklen, vier mittleren und vier hellen Farben. Diese werden zufällig auf jedes Porträt verteilt, wobei die dunkle Farbe als gezeichnete Linie verwendet wird. Wie bei Landkarten reichen diese wenigen Farben aus, um die Bereiche des Bildes zu unterscheiden und optimal zur Geltung zu bringen.

Ich bin frustriert, weil hohe Preise die Verfügbarkeit von Kunstwerken als Objekte einschränken, die jeder Mensch besitzen kann. Ich selbst sammle sehr gerne Kunst. Es ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges, ein Kunstwerk zu besitzen, das ich liebe und das ich in meiner Freizeit in meinem eigenen Zuhause betrachten kann, statt in einer Galerie. Wenn man es im Laufe der Zeit immer wieder sieht, entsteht ein unerwartetes Maß an Freude und Verbundenheit. Selbst limitierte Drucke (von denen ich viele herstelle) sind im Vergleich zu beispielsweise Musik oder Büchern relativ teuer. Mit dieser Werkgruppe habe ich einen Plan entwickelt, um ein kompromissloses Kunstwerk zu schaffen, das zu einem niedrigen Preis verkauft werden kann. Ich wollte eine Technologie verwenden, die überall zu finden ist, aber auch etwas ganz Besonderes ist: die Wandtapete. Diese Arbeiten funktionieren wie Straßenplakate. Einmal an der Wand angebracht erzeugen sie ein fast körperloses, schwebendes Bild, das buchstäblich hauchdünn ist. Das Papier ist plastifiziert und hat eine klebende Rückseite.

Ich habe auch eine Einladungskarte entworfen, die aus vier der Porträts besteht, die als Abziehaufkleber gestaltet sind.

Julian Opie, 2025

Julian Opie*1958 London. Lebt und arbeitet in London.

Weitere Informationen: