Sofie Thorsen

Über die Ausstellung

Unser Begriff der Landschaft, der Territorien, ist durchzogen vom Phantasma der Ordnung, der Einhegung, der Grenzziehung, der Linie. Flüsse wie die Donau und ihre Dynamik sowie ihre ökosystemische Eigenlogik stehen diesen Figuren der räumlichen Einteilung, Kontrolle und Planbarkeit diametral entgegen.

Der Donauraum, wie wir ihn heute kennen, ist ein Produkt jahrhundertelanger Versuche, diese Dynamiken zu bändigen, kulminierend in der großen Donauregulierung Mitte des 19. Jahrhunderts, die emblematisch für die damit einhergehende Industrialisierung der Gewässerlandschaft steht. Doch die Begradigung eines Gewässers, jede damit verbundene neue Grenzziehung, produziert die Gefahr der Überschreitung immer schon mit.

Die Kolonisierung der Landschaft, ihre Inanspruchnahme und Industrialisierung produzierte jenen „gekerbten Raum“ den Gilles Deleuze und Felix Guattari in Tausend Plateaus als indikativ für das Entstehen der Nationalstaaten mit ihren klaren Grenzlinien, für die effizienzorientierte Funktionsteilung seiner Teilräume sowie die Disziplinierung der Individuen in seinen Institutionen beschrieben.

Sofie Thorsens Ausstellung Sedimente kann als verräumlichte Auseinandersetzung mit einer Kolonisierung der Landschaft und der Flüchtigkeit von Sand und Geröll gelesen werden. Sich von der Wand windende großformatige schwere Papierrollen mit Fotodrucken werden von horizontalen dunklen Metallstreben in Form gebracht, oder davon zurückgehalten, in den Galerieraum zu fluten. Die gerollten Fotos zeigen eine wüstenartige, hügelige Landschaft – bei genauem Hinsehen sind es Close-Ups von Sand und Schlamm: Anschwemmungen des Hochwassers, das die Flüsse in Wien und Niederösterreich im Herbst 2024 nach massiven Niederschlägen mit sich brachten. Die Donau wurde zu einem breiten, reißenden Strom, der alles flutete. Was zurückblieb waren Sand, Schlamm und vieles andere, das das Wasser mitgerissen hatte. In sich auftürmenden Schichten und Haufen, neue Landschaften bildend.

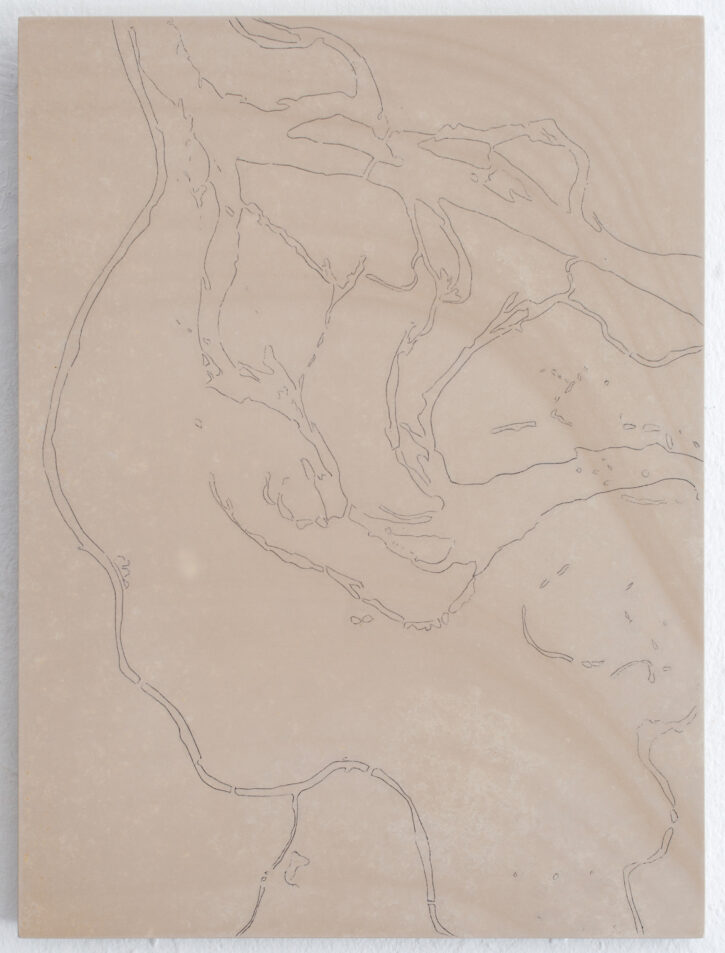

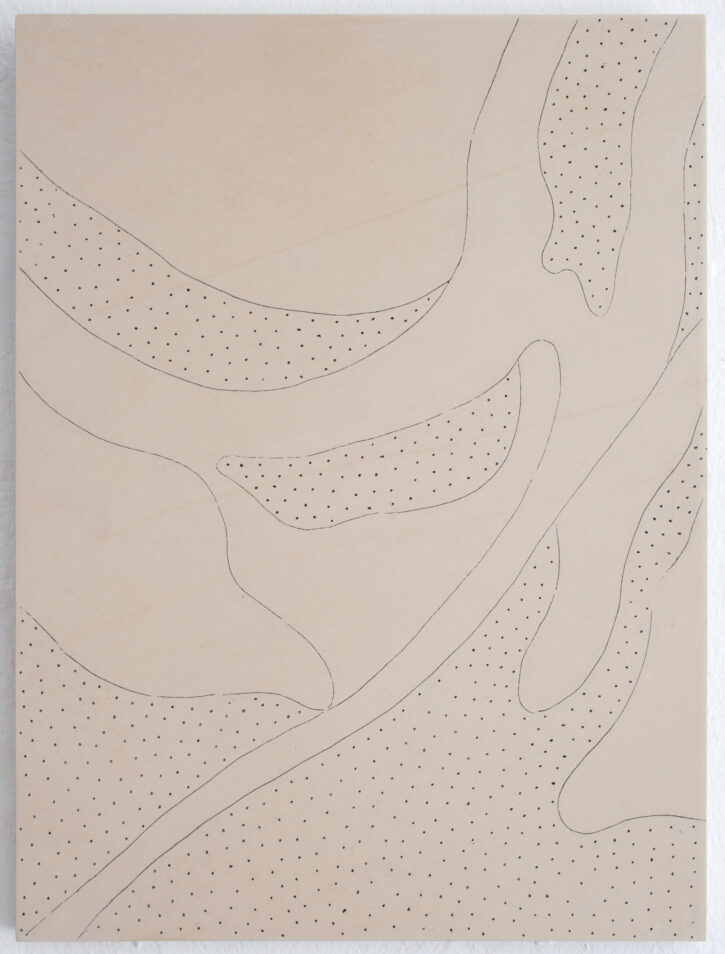

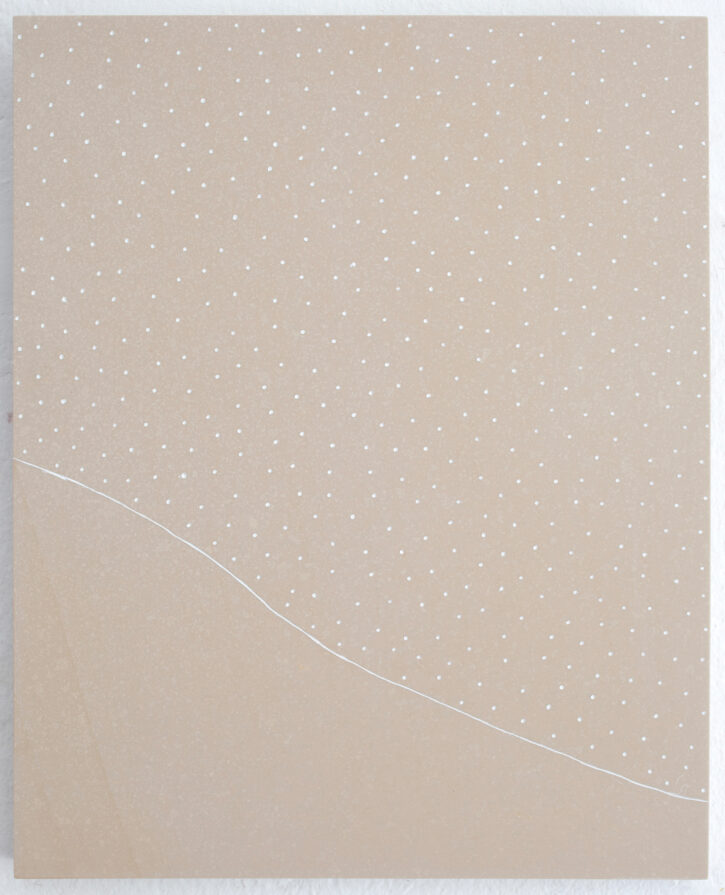

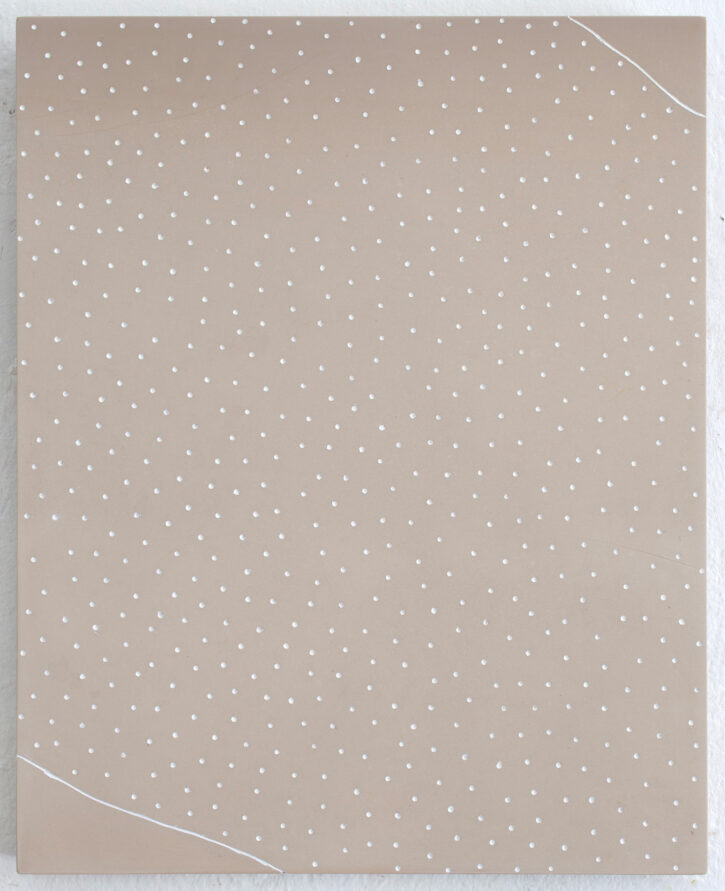

Die Donau von heute, eingebettet in ein begradigtes Flussbett als gezähmte Wasserstraße für den Transport von Waren, gibt es noch nicht lange. Die Pasettikarte, eine große kartografische Bestandsaufnahme der Donau, die im Vorfeld ihrer Regulierung in einem lithografischen Druckverfahren produziert wurde, stellt einen Ausgangspunkt der weiteren Arbeiten in der Ausstellung dar. Striche, Punkte, Linien – abstrakte Symbole für die Topografie und Uferzone – der Versuch, eine sich in permanenter Veränderung befindliche Flusslandschaft grafisch zu beschreiben, sie in einem spezifischen Moment festzuhalten. Als ob es dadurch möglich gewesen wäre, das Ufer, die Strömungen, die Sandhaufen, die Sedimente präzise zu erfassen und zu kontrollieren. Ein episches Aufeinandertreffen einer Naturgewalt mit den ordnenden und disziplinierenden Mechanismen der Plandarstellung.

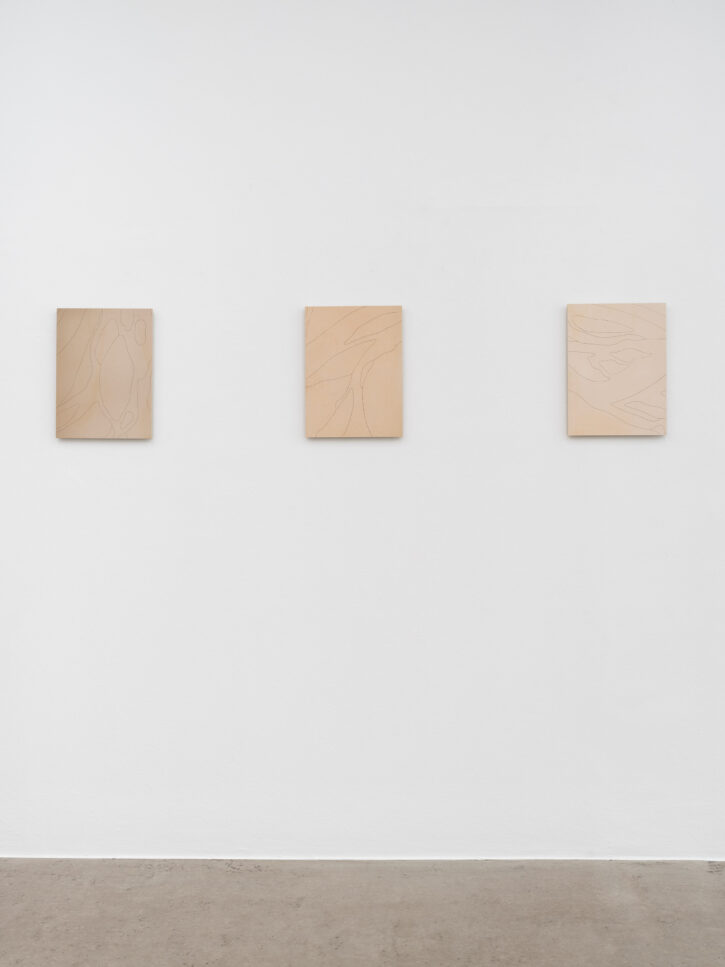

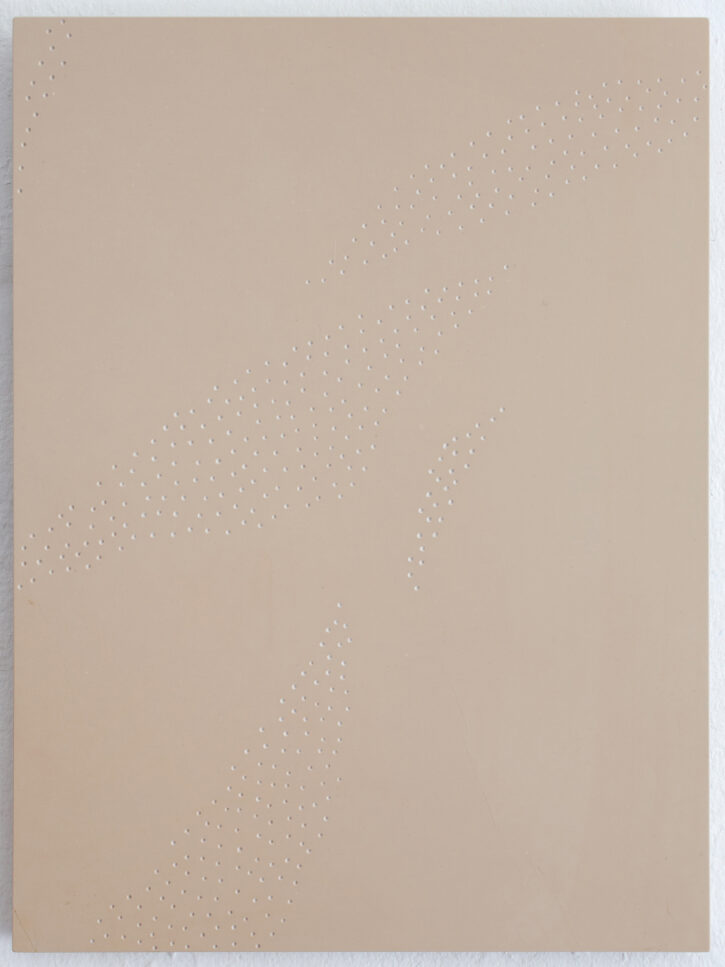

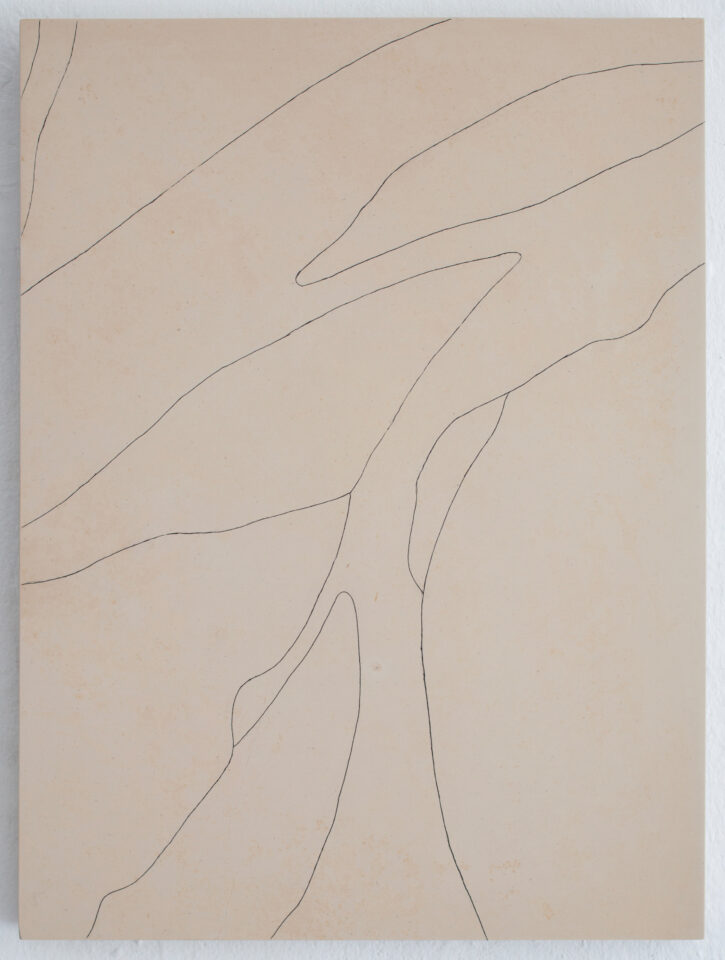

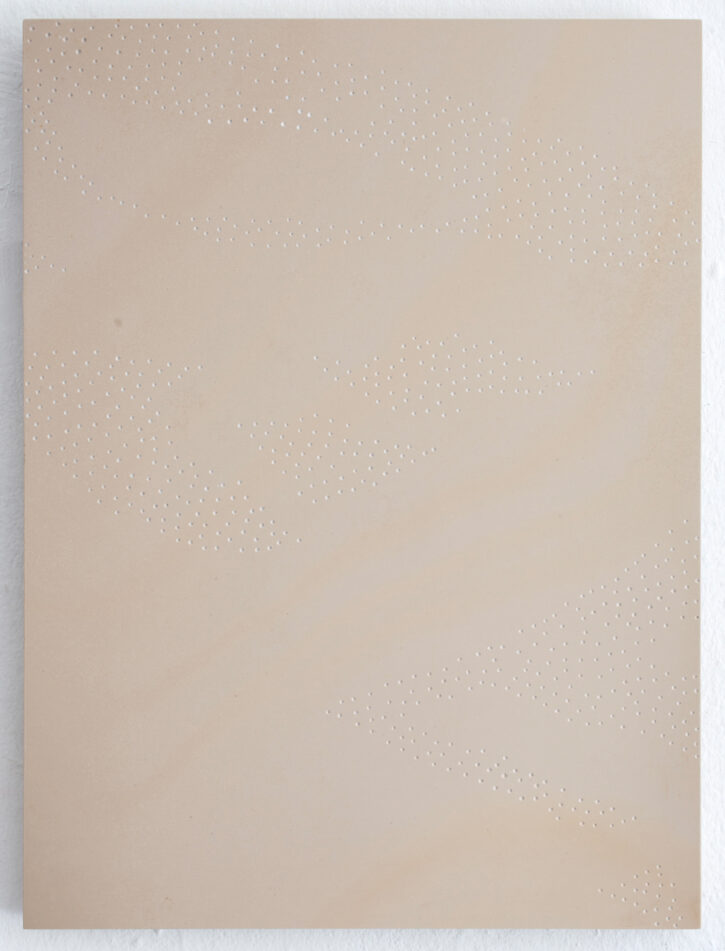

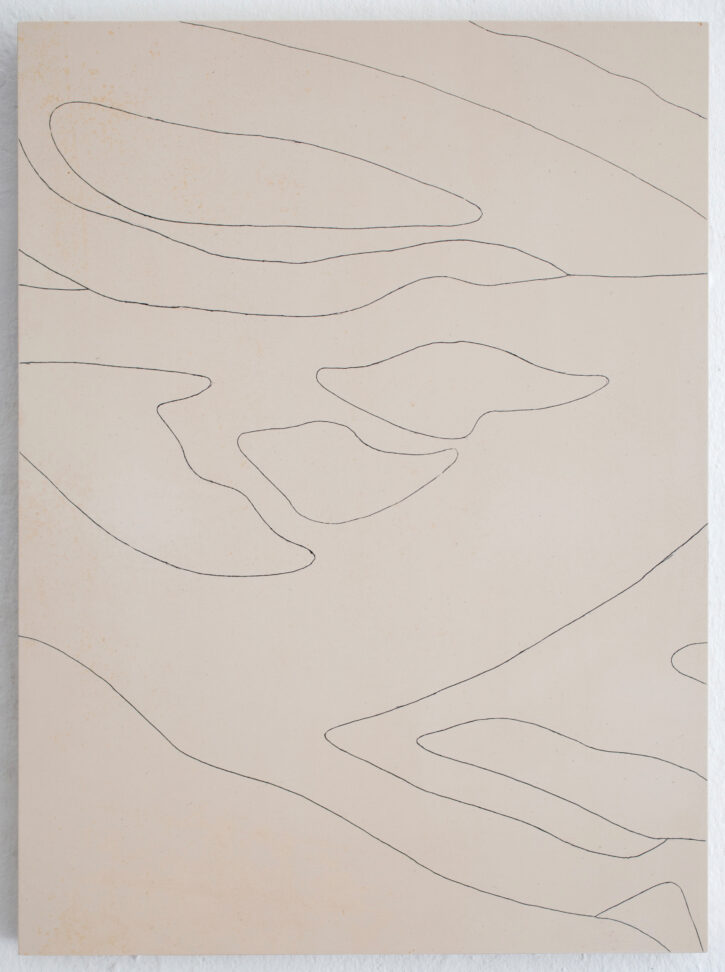

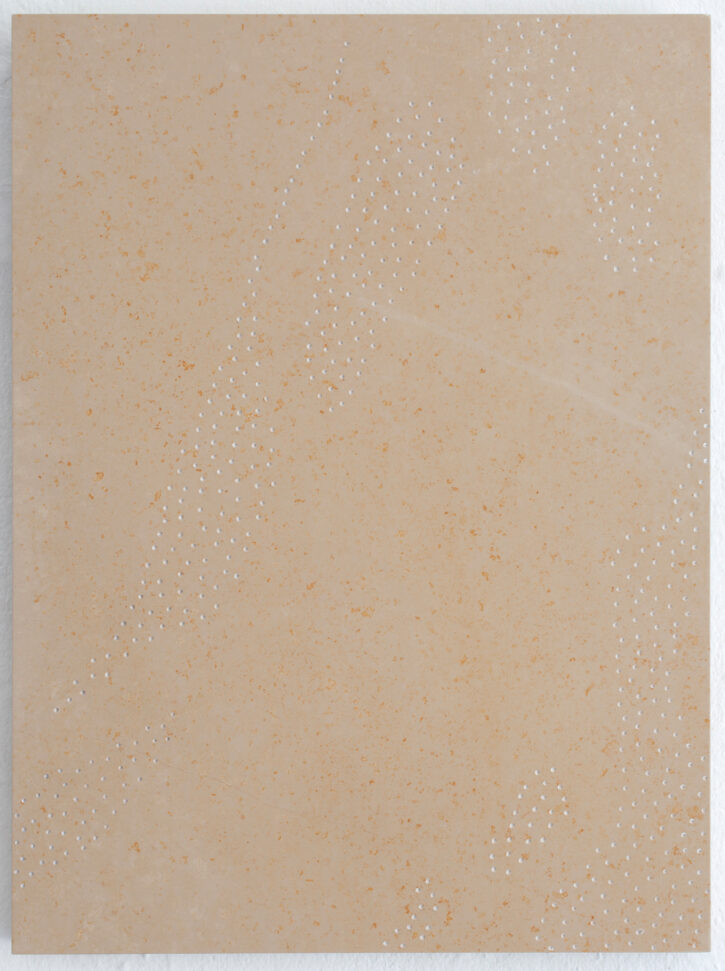

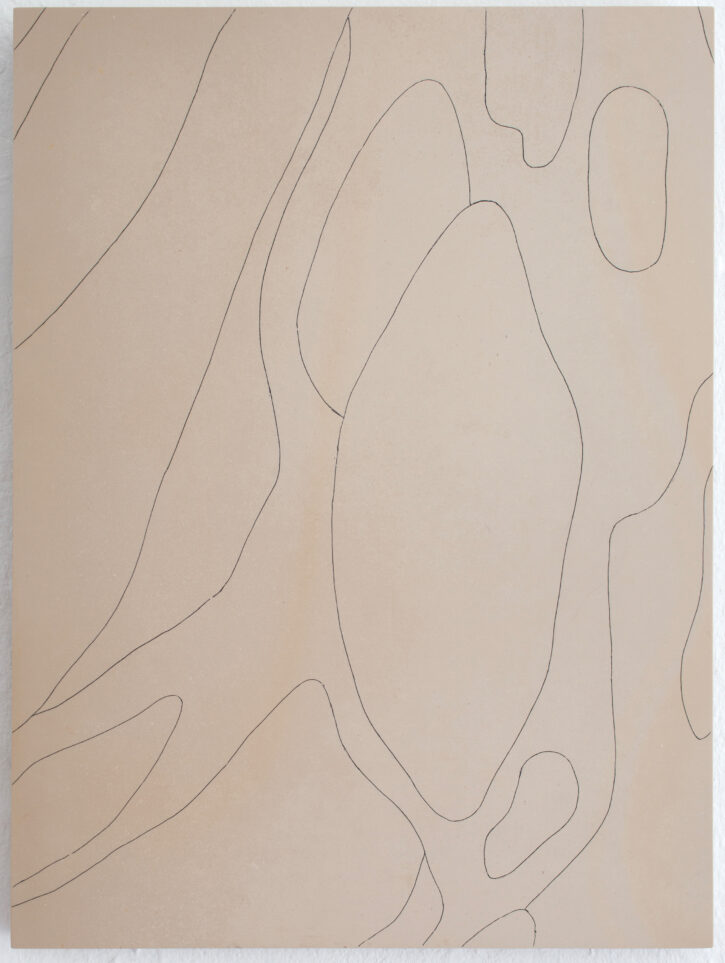

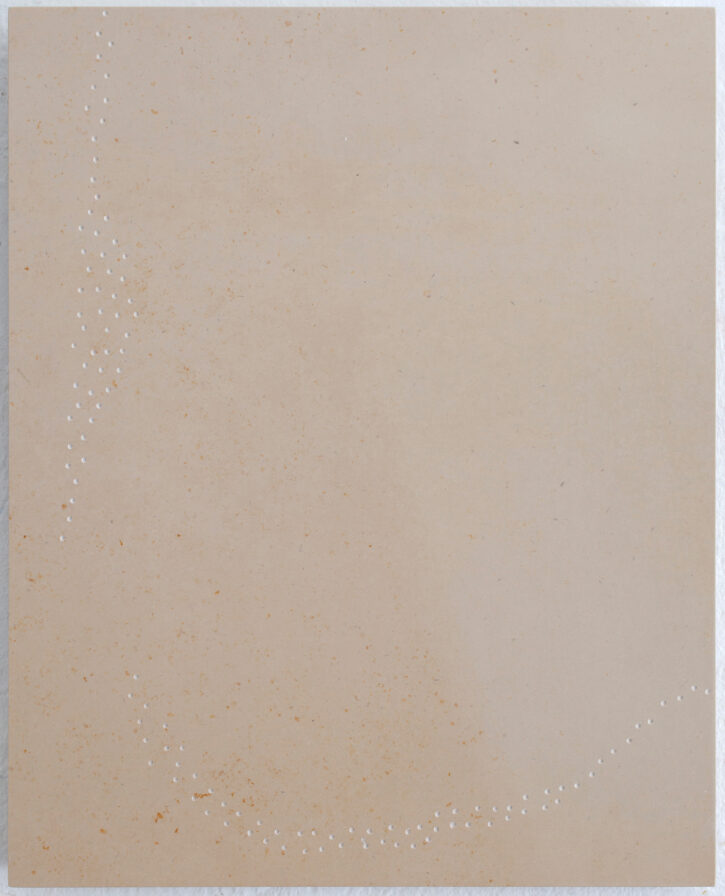

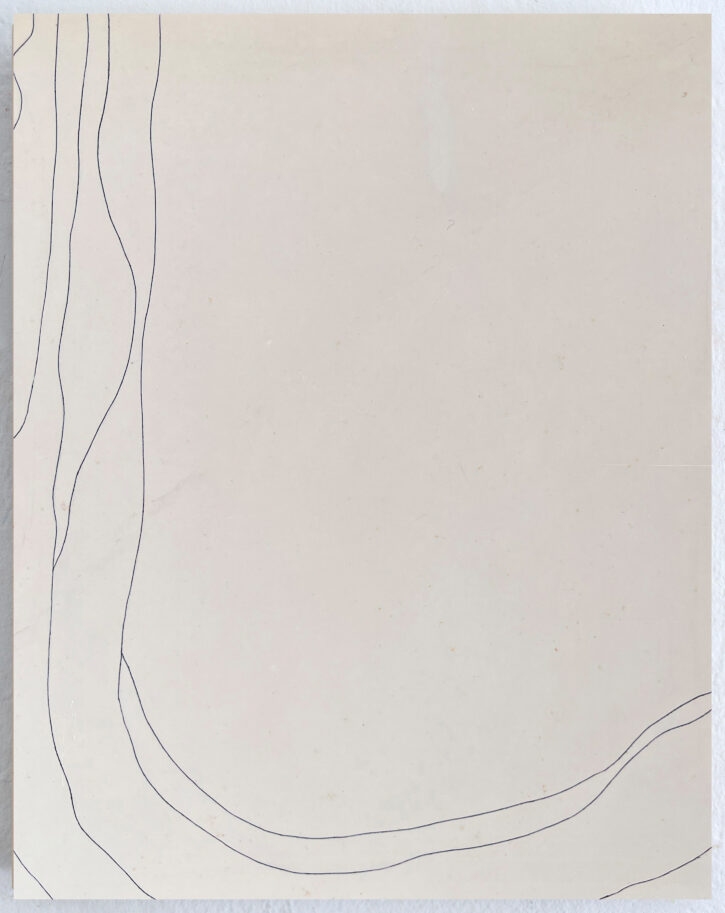

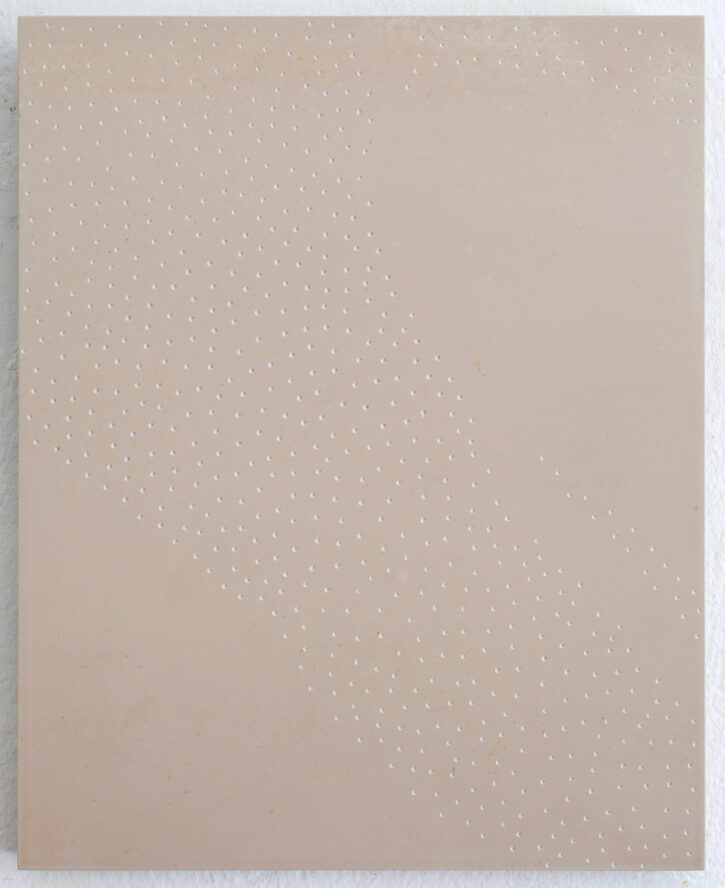

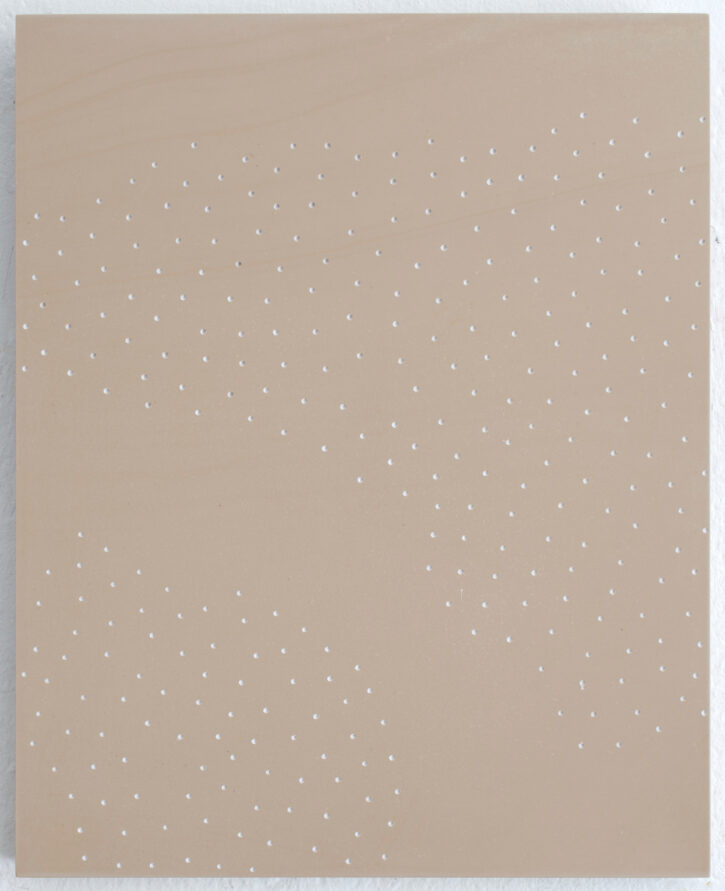

Sofie Thorsens Gravuren in Kalksteinplatten geben in ihrer bewussten Bruchstückhaftigkeit den Bemühungen des planzeichnerischen Festhaltens einer nicht greifbaren Realität in gewisser Weise ihre Würde zurück.

Die Gravuren, bestehend aus Linien und Punkten mit Titeln wie „Großer Sau-Haufen“, „Fuchs-Haufen“ oder auch nur „Haufen“, sind eine Bezugnahme auf die kartografischen Darstellungen der Pasettikarte und sezieren fragmenthaft und exemplarisch die Versuche, mit den Mitteln der Grafik die fluide Materialität und ihre Topografie festzuhalten. Für die Gravuren verwendet Sofie Thorsen Platten aus den Solnhofener Steinbrüchen an der Donau, die einerseits häufig als Lithografie-Platten dienten, aber auch als Bodenmaterial in den Wiener Gründerzeithäusern verlegt wurden. Die aus den Profiten der Kolonisierung und Industrialisierung einer ausgebeuteten Landschaft entstandenen Architekturen stellen somit einen Teil des gewaltigen Stoffwechsels dar, der Material und Ressourcen extrahiert und umschichtet.

Ein Metabolismus, in dem wie auch in der hegemonialen politischen Ökonomie die Externalitäten ausgeklammert bleiben. Der Sand als zermalmtes vormaliges Gebirgsmassiv steht dabei nicht nur für eine Transformation von Material von einem Aggregatszustand in einen anderen, sondern auch für die radikal fluide und bewegliche Struktur des Territoriums, das nur aus einer endlosen Serie von Momentaufnahmen bestehen kann.

Die akribische Spurensuche von Sofie Thorsen identifiziert dabei die gestalterischen Strategien der Repräsentation von Natur, die zwar immer als präzise fassbarer und abgrenzbarer Faktor dargestellt wird, aber letztlich dem Diktum „The Map is not the Territory“ nicht entrinnen können.

Text Christina Nägele, Christian Teckert

Sofie Thorsen *1971 Århus (DK). Lebt und arbeitet in Wien.

Weitere Informationen: